从怪兽到宠物: 好莱坞的恐龙还能活多久?

2018-06-23 07:00:00 21世纪经济报道 沈律君

沈律君

好莱坞恐龙是和金刚一起诞生的。从1930年代到今天,伴随着特效技术的不断发展,恐龙走过了二战,走过了冷战,走进了新时代,接近九十年的历史让它成为了银幕上的经典怪兽。最震撼人心的好莱坞恐龙形象诞生于1993年由大导演斯皮尔伯格执导的《侏罗纪公园》以及随后的两部续作所组成的三部曲中。

凭借优秀的仿真模型设计和电脑特效技术,以及视听语言所渲染的神秘恐怖氛围,虽然全部恐龙在《侏罗纪公园》中总共出场不过15分钟,却强有力地挑逗着银幕外观众的神经。影片中巨型恶魔霸王龙、神出鬼没如异形般恐怖矫健的迅猛龙、陷入绝望逃无可逃的主角,造成了多少人童年的阴影。

2015年,《侏罗纪世界》重启了这个当年堪称恢弘的恐龙IP。因为CG技术革命带来的数码恐龙替代了侏罗纪公园中的模型恐龙,恐龙整体出镜时间变长、跑动更加生猛。而除此之外,这个新系列似乎在故事上并没有给观众带来太多的惊喜。

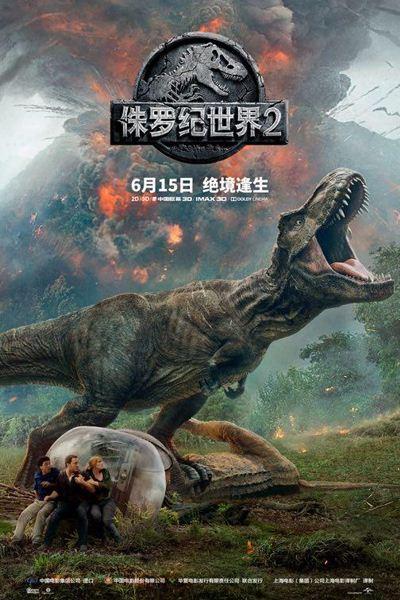

结合正在热映的《侏罗纪世界2》来看,新系列近乎“老侏罗纪公园”三部曲的复刻版本。场景上是同样的海中孤岛、同样的恐龙乐园,剧情上也依然遵循着同样的结构,上演着我们无比熟悉的“老套路”:恐龙公园发生危险——恐龙逃跑——人类逃亡——恐龙被带到人类世界。

可就在这样的“老套路”里,却隐含着两个和旧作相比最大的不同点。一是恐龙分出了善恶,准确说是分出了“邪恶恐龙”和“人类之友”。二是在情感结构上,电影从一个“打怪兽”的人类中心主义立意“进化”到了一种后人类主义逻辑上来。这就让好莱坞恐龙背后背负的文化逻辑悄然发生了改变。

所谓后人类主义,类似《三体》中提到的“物种共产主义”,它致力于地球上的所有生物都平等、和谐相处,让每一种动物的生存权利都得到有力保障。在后人类主义语境下,繁衍和延续生命、维护人的核心价值不再是人类活动的最终目的,让人类不再损害他者并对弱势种群采取保护和恢复,从而让全球各物种共生才是更“善”的理念。

在经历第六次物种大灭绝的今天,后人类主义在西方逐渐成为某种新的共识。因此在一部讲动物的电影中(哪怕是恐龙),不讲动物保护,依然讲述幼小无助的人类抵抗怪兽,在文化逻辑上显然变成了一种行不通的“政治不正确”。但要把人与恐龙的故事讲成人和狗的故事,显然好莱坞并不买账,于是就产生了区分好坏恐龙的做法。

在旧三部曲中,无论食草恐龙还是食肉恐龙,本质上都是人类眼中的他者,是一种异质性的存在,一种和人类及其所圈养的生物相比完全异化的物种。因此,在旧三部曲中,极少用人类的视点镜头去注视进而认知恐龙。恐龙在画面中,长久以光下倒影——阴影的形象存在,代表着一种没有具体形象的未知恐惧。换句话说,在旧系列中,恐龙是人类不可体认之物。

而在《侏罗纪世界》这个系列中,第一部则大量篇幅交代了“人类之友”迅猛龙——这种在老版电影中比霸王龙更冷血更恐怖的杀人狂魔,如今通过基因改造智力增强,变得更像是人类的宠物狗,萌动有余,凶狠不足。小时候的它们,甚至会对充当“驯兽员”的男主人公摇尾乞怜,惹人疼爱,长大后则成为人类的羁绊,调动同情心,驱使主人公前往救援。

作为好莱坞最喜欢的恐龙,霸王龙一直在电影中担当着反派一号的角色。而在新的侏罗纪世界中,霸王龙和体型更大的海中苍龙却成为站在食物链顶层备受敬畏的兽中之王。霸王龙的怒吼,在旧系列中是死神来临百兽逃命的预兆,而在新片中,却成了强者完胜敌人的冲冠一怒。

当然还有电影中不能错过的“泪点”:当没有被救援上船的腕龙被奔射而出的火山岩浆吞没时,腕龙以双足站立的巨大身躯哀嚎,在人类凝视的视点镜头中无疑传达了悲剧性的温情,让我们知道,如今恐龙是可以被关怀照顾的弱者。

从这个角度看,在《侏罗纪世界2》的片尾,霸王龙冲进动物园和狮子叫板则极具反讽意味。那是恐龙从被人类污名到被正名的一刻。但与此同时,恐龙也经由银幕走进了人们心中的动物园。曾几何时作为怪兽的它们如今在情感上被人类圈养、收编,成为人类价值结构中的一部分,也因此成了能被关进动物园里做“活标本”供人参观的存在。那个后人类主义许诺的人和动物平等的关系,终于还是没能在恐龙身上实现。

在我们走近“好恐龙”的时候,“坏恐龙”依然在画面中以阴影呈现。残暴变异的“狂虐霸王龙”“狂虐迅猛龙”因为被人类恶意基因改造而沦为“坏恐龙”,它们携带着杀戮,终究还是会被不遗余力、不留同情地消灭。

那么问题来了,作为三部曲,新系列的最后一部会怎么拍?恐龙们该如何争取它们活下去的权利?这要取决于人类是不是把它接纳为自己“良心动物园”中的一员。因此,好恐龙将在好莱坞一直活着,而坏恐龙则会在电影中不断被消灭。(编辑董明洁许望)