塑造芯局,广州聚变

广州全力拼经济系列观察②

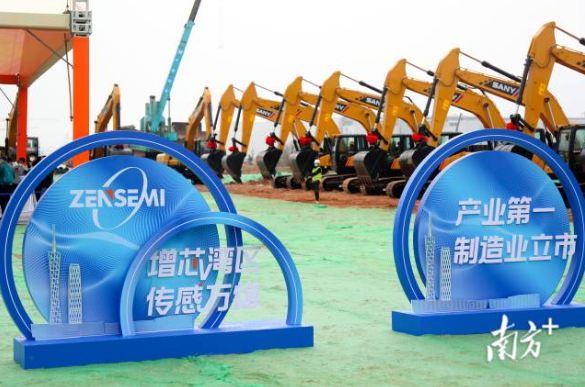

广州市2022年第四季度重大项目开工仪式上,有位“主角”作为增城区的代表项目亮相会场,它就是投资70亿元的增芯项目。该项目可谓含着“金钥匙”出生:宣告开工前,就已有10家MEMS(微机电系统)设计骨干企业与之签订了合作协议。

岁末年关,既是全年发展的最后冲刺期,也是为来年发展播种蓄势的关键期。第四季度,全市迎来增芯、广石化升级改造、因湃电池、粤芯三期、融捷能源锂离子电池等一批50亿级重大产业项目的开工建设。芯片项目,是其中的“星中之芯”。

粤芯半导体12英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目(三期)工地

在广东制造业当家、广州制造业立市的背景下,被誉为现代工业“粮食”的芯片项目动工利好频出。这不仅是广州为做优做强制造业家当落子布局的“先手棋”,更是广东区域面向未来的重大选择——当前,全省正致力打造我国集成电路第三极。

随着广州“一核两极多点”的芯片产业格局逐渐明晰,向东向南拓展汇聚的“芯芯之火”,将如何持续释放“产业热能”?

增芯,为制造业“增信心”

位于增城经济技术开发区的增芯项目,全称为增芯12英寸先进智能传感器及特色工艺晶圆制造量产线项目。按照规划,该项目于今年12月开工,2024年上半年通线,2025年年底满产。目前,增芯项目已完成设备选型、技术产品导入以及人才引进等相关工作。

之所以广受关注,是因为增芯项目具有与我国同行企业技术定位差异化的特征。差异,则意味着稀缺和不可替代性。

增芯项目将建设月加工能力达2万片的12英寸MEMS制造生产线。

在产品尺寸方面,相比其他地区的8英寸、6英寸MEMS制造生产线,12英寸MEMS制造生产线打造的芯片产品稳定性更佳、生产效率也更高。这也意味着对技术水平要求更高。增芯项目的核心研发人员中,近百人来自海内外各个知名芯片大厂。

在产品类型方面,MEMS是指利用集成电路制造技术和微机械加工技术,把微传感器、微执行器制造在一块芯片上的微型集成系统。

“芯片的种类非常多,大体分为‘感、存、算’三类:传感器芯片相当于人类的感官系统;存储类芯片相当于人类的记忆系统;运算类芯片相当于人类的处理系统。”广州智能传感器产业集团董事长陈晓飞介绍。

其中,传感器芯片细分领域曾处于“小而散”的发育状态;增芯项目建成投产后,可极大满足市场需求。

随着工业互联网、大数据、物联网等新一代信息技术的快速发展,先进智能传感器芯片大有可为——大部分下游的电子产品都会用到此类芯片。例如,应用于超高清显示屏内,可以让显示屏根据外界变化,自动调整显示参数或识别物主信息。

一方面,粤港澳大湾区作为全球传感器最大的应用市场,给予了增芯广阔的成长空间;另一方面,增芯带来关键核心技术攻关,给“湾区制造”的优化升级增添了更多信心。

“增芯项目对增城打造集成电路产业集群有重大意义,也有利于推动广州集成电路全产业链集聚发展,为广东乃至全国传感器企业提供强有力的战略协同。”广州市增城区有关负责人表示。

接下来,增芯项目将与10家MEMS设计骨干企业合作定制工艺设备、开发特色工艺技术,包括但不限于加速度传感器、惯性传感器、磁传感器、基因测试芯片、微流控芯片、硅基麦克风芯片等。陈晓飞表示,这些布局契合了未来10年全球MEMS产业市场数倍增长、我国MEMS本土产业数十倍增长的发展趋势。

广州东南,“芯”之所向

增芯项目到来前,广州半导体与集成电路产业的另一明星项目——位于黄埔区的粤芯12英寸晶圆项目,已完成一期、二期投产,三期项目正瞄准工业及车规级产品加速建设。

而同样深耕芯片制造的南沙区芯粤能项目,规划建设年产24万片6英寸和24万片8英寸碳化硅芯片生产线。其建成投产后,是目前国内最大的专注于车规级碳化硅芯片研发和制造的企业。

粤芯的投产,标志着广州可生产在地芯片,填补了“广州芯”在制造环节的空白。那么增芯、芯粤能项目则是广州对半导体与集成电路产业链的持续补链强链,逐步打造出芯片制造环节的独特优势。

芯粤能项目效果图

半导体产业链主要包括设计开发、晶圆制造、封装测试三个环节。纵观全国,我国此类产业形成于长三角、大湾区、京津冀、中西部地区等四大产业集群区。对标国内最优最好区域,珠三角半导体产业呈现出“强设计、弱制造”的特征——

在设计环节,深圳有早已坐上国内芯片设计领域头把交椅的华为海思;珠海除了常规智能产品的芯片设计外,还有宇航芯片的设计企业。而在封装测试环节,仅广州就集聚了兴森快捷电路科技有限公司、安捷利(番禺)电子实业有限公司等一批优质企业。

近年来,广州、深圳等大湾区重要城市,聚焦补短板、育优势。粤芯、增芯、芯粤能等项目,正是广州发展芯片制造环节的有力举措。

从地理空间看,广州的芯片产业重点汇聚在东南方向,这里不仅是全市制造业的重镇所在,也是广州与深圳、东莞等地交流合作的前站。今年3月印发的《广州市半导体与集成电路产业发展行动计划(2022-2024年)》(下称《行动计划》),明确规划了“一核两极多点”的产业格局。

——以黄埔区为核心,建设综合性半导体与集成电路产业聚集区,围绕集成电路制造,引入和培育一批高端芯片设计、关键材料设备、先进封装测试企业和重点创新平台。

——以增城区、南沙区为两极,增城区主要聚焦智能传感器和芯片制造等领域,加快大湾区智能传感器产业园项目落地建设;南沙区重点打造宽禁带半导体设计、制造和封装测试全产业链基地。

——鼓励越秀、荔湾、海珠、天河、白云、番禺、花都等区结合自身产业发展基础和特色,加快半导体与集成电路相关产品的研发和产业化,推进半导体与集成电路产业创新应用。

作为华南地区工业最齐全的城市,广州力图通过发挥集群和集聚效应,推动芯片、半导体等产业弯道超车。

“芯”的格局,如何再开新局

龙头项目牵引产业集群,搅动“一池春水”。重大项目是促投资稳增长的“牛鼻子”,抓好抓实这一点将推动产业生态的整体优化。

《广东省培育半导体及集成电路战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》提出,广东省将以广州、深圳、珠海为三核,打造全国半导体产业第三极。主要思路是构建“四梁八柱”,即在基金、平台、大学和园区等支撑性方面打造产业“四梁”,从制造、设计、封测、材料、装备、零部件、工具和应用等专业领域构建“八柱”。

承袭这一规划,广州的《行动计划》部署了多项“硬核”举措,包括支持公共服务平台建设;完善产业投融资环境;强化应用需求牵引作用等等。

“现有硅材料已经用了五六十年,很好用、很便宜,但是有个致命的缺点——漏电。有种新材料是SOI材料,不漏电,放三天、放一个星期照样有电。”一位来自科创板上市集成电路企业的核心团队成员提到。当前,广州正计划力争引进张江国家实验室,重点开展12英寸先进SOI工艺研发。

芯片产业投入资金大、回报周期长、产业链复杂,必须有大量资金(千亿级)投入,需要政府、大型国企、科研院所等在上下游大力协同。“国际巨头英特尔、台积电、三星等公司,一年的投入都是100多亿美元,而且已经投了30—50年,我们才刚开始,未来还需要持续加大投入力度。”前述上市公司人员谈到。

为了给行业引灌金融活水,广州计划参与国家集成电路产业基金二期、组建省半导体及集成电路产业投资基金风险子资金。同时,支持各级信用担保机构为符合条件的集成电路企业提供融资担保服务。

此外,产业生态的培育还要基于本地优势产业。《行动计划》明确,以全市在5G、超高清视频、智能网联汽车、高端装备等优势领域的强大应用需求为动力,鼓励骨干应用企业与芯片设计企业通力合作,推动自主可控芯片的规模化普及。

以广汽传祺为例,该企业顶配版影豹所需芯片均超500个;全新第二代GS8所用芯片更多。含“芯”量提升将有助于提升汽车性能,也对芯片产业的本地化提出了更高要求。

这就需要充分有效的战略牵引、政策发力,特别是围绕市场主体的有效发力。随着《行动计划》印发、多种力量纷纷入局,广州借智借力、相互赋能,撬动各方专业能力、产业资源及项目储备,为实现现代产业体系整体素质和综合竞争力的整体提升积蓄“聚变”力量。

【一线视点】

从东进到东强:广州东部枢纽上的新势能

增芯项目动工前两个月,总投资为162.5亿元的粤芯半导体三期项目和TCL华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目相继在黄埔区动工和投产。

广州中心城区出发一路向东,从黄埔到增城南部,在这片广袤的平原上,次第排开广州开发区、中新广州知识城、广州东部公铁联运枢纽、广州科教城、增城开发区等省级乃至国家级重大平台,从交通互通到产业协同,坚持制造业当家,从东进到东强,广州东部枢纽开始显露雏形。

广州东部,产业的合力正在形成,新的空间正在打开。

东部产业协同趋势明显

2000年,广州开全国之先河,出台了中国大城市中第一个战略规划——《广州城市建设总体战略概念规划纲要》,并提出了日后影响深远的八字策略:南拓北优,东进西联。广州城市的空间格局由此通江达海,全面拉开。

比较2001年至2021年20年GDP数据,东西南北在全市经济社会发展大局中形成新的趋势:东部稳定增长,南部逐步上扬,特别是由天河、黄埔、增城组成广义的广州东部,近年来经济总量稳定占全市四成,含“金”量十足。作为广州的制造业重镇,拥有广州开发区和增城开发区两大国家级经开区的黄埔和增城,因应生态空间资源等优势,发展的协同性和互补性更加突出。

广州市社科院《广州东部地区深度融合发展》课题组调研指出,广州东部地区更多是指由广州东部的黄埔、增城两个行政区构成的整体区域。其行政区域面积2100.64平方公里,占广州市的28.26%。其中,黄埔区484.17平方公里,增城区1616.47平方公里,增城区面积为黄埔区的3.34倍。除北部三镇外,增城区中南部区域面积951.56平方公里,约为两个黄埔区的面积,土地资源充裕,是广州为数不多还有连片开发空间的区域。

从粤港澳大湾区和城市群的角度来俯瞰,广州东部地区地处粤港澳大湾区中部、环珠江口“黄金内湾”顶部、广深两大都市圈对接前沿,已经处于深度融合的新发展阶段,面临着整体跃升的重大历史机遇,肩负着促进广州协调发展、广深双城联动、辐射带动珠江东岸乃至粤东地区、服务构建新发展格局的重要使命。

从粤芯到增芯,从黄埔区到增城区的“芯芯”相连的背后,广州东部地区逐渐形成“芯”“车”“显”等产业要素集聚,包括广汽本田、维信诺、超视堺、视源电子、乐金显示、华星光电等链主均有布局,可以说东部产业链协同有基础、也有需要。

以半导体和集成电路为例,增城区及黄埔区近年来陆续布局了一批半导体及相关联的电子信息产业,除了黄埔已布局粤芯半导体等制造业龙头企业、西电广州研究院等半导体研发机构,增城区也拥有半导体检测行业龙头的工信部电子五所,越海封装项目也顺利开工,以及此次开工建设的智能传感器芯片龙头增芯项目。再加上已经落位开发区核心区的九识科技先进化合物半导体项目,广州东部地区增城、黄埔在半导体的材料、设计、制造、检测、封装各关键环节均有布局,产业基础不断扎实,有连片发展趋势,共同助力广东打造集成电路第三极。

加快谋划东部枢纽战略空间

在城市区域竞争中,空间和资源是一个地方发展的最大优势和最大底气。增城地处粤港澳大湾区核心区域,广深港、广珠澳科创走廊重要节点,联结穗莞深的区位优势十分突出,打好空间资源牌,下好先手棋的棋眼就是广州东部枢纽,这也是实现“广深研发、增城转化”的关键入口。

广州东部枢纽实际上立足广州东部特别是增城区的战略性发展空间,包括国家级增城开发区、广州东部公铁联运枢纽、广州东部交通枢纽中心在内200多平方公里的枢纽片区,与黄埔区相连,与东莞水乡片区隔江相望,是引江入海的关键节点。

枢纽片区最为显性的是交通枢纽的功能,大湾区国际班列中心的广州东部公铁联运枢纽国家级重大项目正在建设,广州东部(新塘)交通枢纽中心连接广州白云机场、深圳宝安机场两大国际空港,汇聚3条国铁(广汕高铁、广深铁路、广州东至新塘五六线)、3条城际(穗莞深、新白广、佛穗莞)、4条地铁(13号线、16号线、20号线、28号线支线)共10大轨道交通以及密集的高速、公路一体化路网,辐射区域逾260平方公里,覆盖人口超过300万,日益成为珠江东岸互联互通、共建共荣的重大综合性枢纽。

“交通枢纽不仅能带来人流和物流,还有利于资金流、技术流、信息流的交汇。”在广东外语外贸大学粤港澳大湾区研究院副院长杨永聪看来,增城正好处在广州都市圈和深圳都市圈的交会连接点。立足交通枢纽建设新型城市综合体,打造广州东部要素集聚高地、产业发展高地、科技创新高地,将东部枢纽建设成为“黄金内湾”辐射影响周边区域的中心点,是提升广州东部和增城战略定位的必经之路。

广州市社科院课题组也指出,尽管基础扎实,但东部辐射带动作用偏弱。一方面,与整体规划不足、战略目标不清晰有一定关系,东部地区对广州的整体支撑潜能尚未充分激发,对广州全面发挥城市的战略性功能不利。另一方面,城市竞争压力加大,随着“双区”建设纵深推进,大湾区的发展格局正在发生变化,以广州为资源配置中心的格局以及广州的核心区位优势不够凸显,广州都市圈的辐射功能没有很好发挥。

黄埔、增城连接片区,这里平台、产业、交通、科技、人才、生活等高度耦合,连片的先进制造业不断集聚壮大,战略性新兴产业呈现高速发展态势,日益成为广州“产业第一、制造业立市”的“顶梁柱”。

广州在东部地区规划建设战略性发展空间,推动深度融合发展,有着迫切需要。一个攥指成拳的强大的广州东部能够加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”等中心任务,也能全力为广州乃至大湾区高质量发展提供重要支撑。

【南方日报记者】李鹏程 朱伟良