半个月内逾80家上市公司因年报被问询 监管警示业绩“失准”与变脸

业绩“失准”与变脸,成为严监管的重中之重。

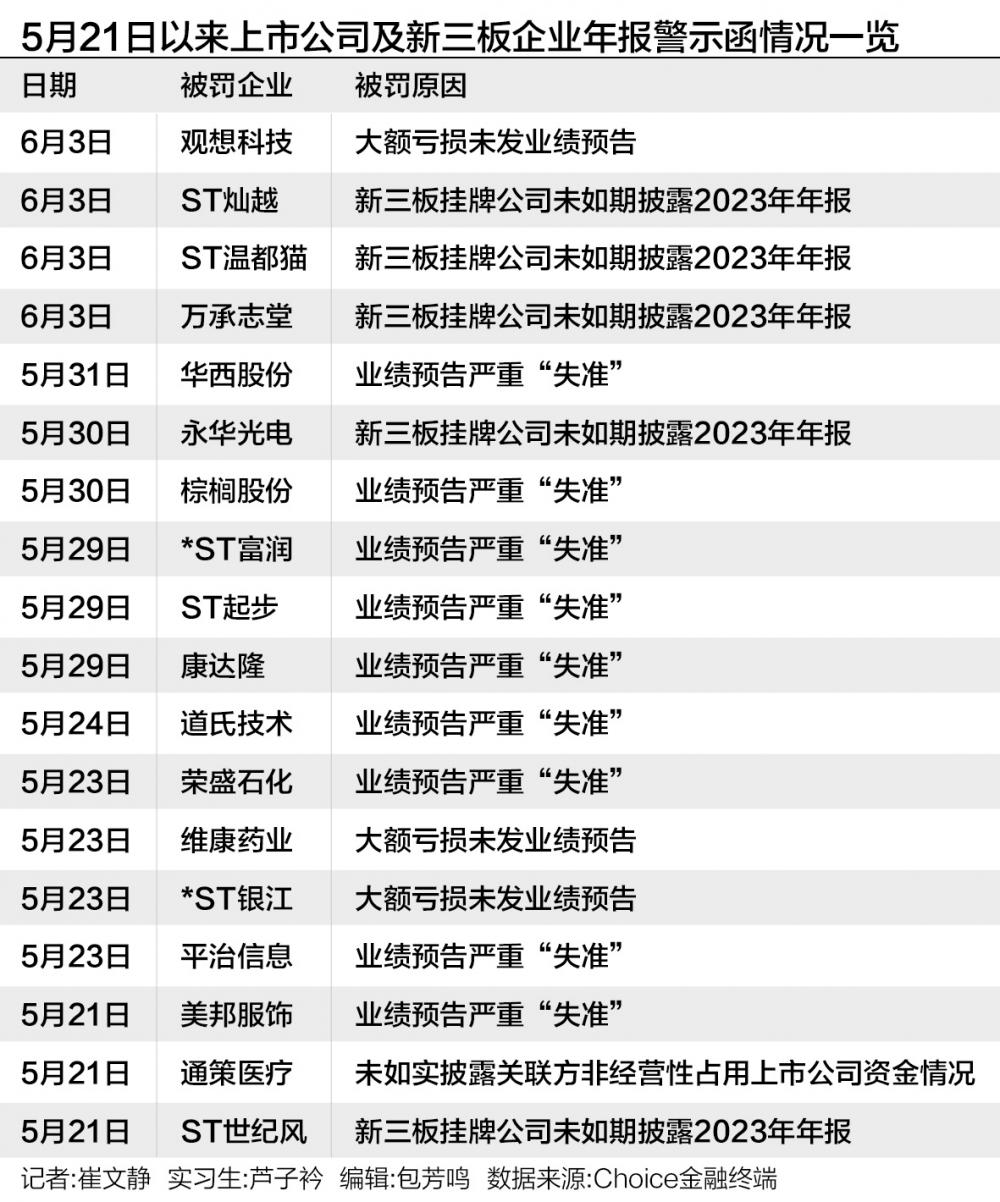

21世纪经济报道记者根据Choice金融终端梳理发现,5月21日—6月3日的近半个月内,近20家公司因年报问题被出具警示函,因年报而被问询的上市公司更是超80家。

记者发现,未如期披露年报业绩预告、年报业绩预告严重“失准”成为出具年报警示函的主要原因;业绩变脸,则成为出具年报问询函的共同因素。

“与过去不同的是,对于营收、净利润中一项下滑比例超过50%的,或者净利润等虽有提升但持续亏损的,基本都会收到年报问询函。而在往年,上市公司仅在业绩下滑比例较高的情况下才会被问询。”受访人士告诉记者。

在清华大学五道口金融学院副院长田轩看来,对业绩预告“失准”和业绩变脸的严监管,有助于督促上市公司树立正确“上市观”,提升信息披露透明度,最大可能避免信息偏差对投资者的误导,维护市场秩序,降低市场波动风险。从投资者角度而言,应当对近三年出现业绩持续下滑,以及近一年营收、利润等关键指标下滑比例达到50%以上的企业进行重点关注。同时,加强对公司经营能力和长期可投性的研判,谨慎投资。

近半个月超20家公司收年报警示函

当前,监管对企业年报披露情况,尤其是年报业绩变动情况的关注度明显提高。

5月初,法定年报披露截止日的数日后,未能如期披露2023年年报的上市公司相继被立案调查。随后,针对上市公司年报的警示函、问询函相继发出,大量企业被监管点名。

Choice金融终端数据显示,5月21日—6月3日,至少18家公司因年报问题收下警示函,包括3家新三板挂牌企业和15家上市公司。其中,新三板挂牌企业是因未如期披露2023年年报。上市公司中,除1家因未如实披露关联方非经营性占用上市公司资金情况被罚外,其余皆因业绩问题。

细查因年报业绩问题而被出具罚单的上市公司可以发现,具体原因又可分为两大类:业绩预告严重“失准”,大额亏损未发业绩预告。

首先,聚焦业绩预告严重“失准”。

上市公司业绩预告与实际业绩情况存在偏差合理吗?在田轩看来,偏差具有一定的可接受波动区间,但若出现重大偏差,甚至因核算失误导致盈亏扭转的情况,则主观故意的可能性较大。

从因业绩预告“失准”而被出具警示函的上市公司来看,大多数为业绩预告明显优于实际业绩。比如平治信息,其1月23日业绩预告显示归母净利润盈利500万元—700万元,3月27日更正为亏损3500万元—4000万元,实际业绩与后者接近。再比如棕榈股份,其归母净利润首次业绩预告、业绩更正、年报实际业绩,一个比一个更差。

值得注意的是,因业绩预告“失准”而被罚的上市公司并非皆为业绩预告严重优于实际业绩,倘若业绩预告明显低于实际业绩,同样可能被监管点名。

“业绩预告失准向市场传递了偏差性甚至错误的信息,不利于投资者了解上市公司真实经营数据,进而误导投资者的决策,在业绩修正过程中又会进一步造成市场波动,加大市场风险,侵害投资者权益。”田轩如此评价业绩预告严重“失准”的副作用,这也是上市公司业绩预告显著低于实际业绩而被点名的主要原因。

田轩认为,监管高度关注业绩预告准确性就是要从信息披露的第一时间保证财务数据的真实性、账务处理的合理性,及时督促上市公司规范信息披露过程,完善内控机制,严格把控信息披露质量,最大可能避免信息偏差对投资者的误导,维护市场秩序,降低市场波动风险。

其次,关注大额亏损未发业绩预告情况。

相较于业绩预告严重“失准”的上市公司,因大额亏损未发业绩预告而被出具警示函的企业数量相对较少,5月21日以来共3家,包括观想科技、维康药业、*ST银江。

年报业绩下滑幅度超50%企业被问询

此番针对年报业绩的严监管可谓多层次、全方位,除却未如期披露年报的上市公司被立案调查,未如期披露年报业绩预告、年报业绩预告严重“失准”者被出具警示函。如果上市公司不存在上述问题,但营业收入、净利润等主要经营数据中的某一项下滑严重,将会收年报问询函。

有机构人士告诉记者,过去,上市公司业绩下滑比例很大时,才会被问询。今年上市公司如果主要业绩中的某一项降幅超过50%,即会收到年报问询函。上市公司因业绩变脸被问询的概率大幅提升。

根据Choice金融终端数据,5月21日—6月3日期间,80余家上市公司因为2023年业绩下滑被问询,5月以来被问询的企业数量更是超过260家。

比如光智科技,其2023年归母净利润亏损2.41亿元,同比下降111.49%,连续两年亏损;再比如领湃科技,其2023年营业收入同比缩水60.30%。两家企业均被要求说明业绩表现不佳的相关原因。

监管高度关注上市公司业绩下滑情况有何实质效果?田轩将其归纳为三点:首先,有助于提升信息披露透明度,引导投资者坚定价值投资理念,认清公司业绩状况、经营情况,理性进行投资决策;其次,利好督促上市公司树立正确“上市观”,强化可持续发展信披要求,对公司发展进行长期谋划,加强公司治理,提升上市公司质量;再者,通过强化业绩披露监管,降低人为操作因素对市场秩序的干预,能维护市场公平秩序,充分保护投资者合法权益。

值得注意的是,上市公司业绩下滑不能一概而论,需要理性分析具体原因。

在田轩看来,如果业绩下滑是出于外部环境、突发事件等短期因素影响,或出于公司战略布局调整考虑,则需进一步分析公司中长期业务布局安排、研发投入、投资计划等。倘若业绩下滑原因在于公司业务缺乏市场竞争力,且长期发展布局不佳,则投资者需采取谨慎投资的态度。

“从具体定量指标来看,应当重点关注近三年出现业绩持续下滑,以及近一年营收、利润等关键指标下滑比例达到50%以上的企业。对业绩表现不佳、亏损的企业深入挖掘业绩下滑的具体原因,加深对企业经营实际情况的了解,进而作出理性的投资决策。”田轩建议道。