曝光!雷军、刘德华成受害者

从恶搞企业家雷军到AI制作张文宏医生音视频为自己带货,过去一年,AI深度合成音视频侵权现象愈演愈烈。

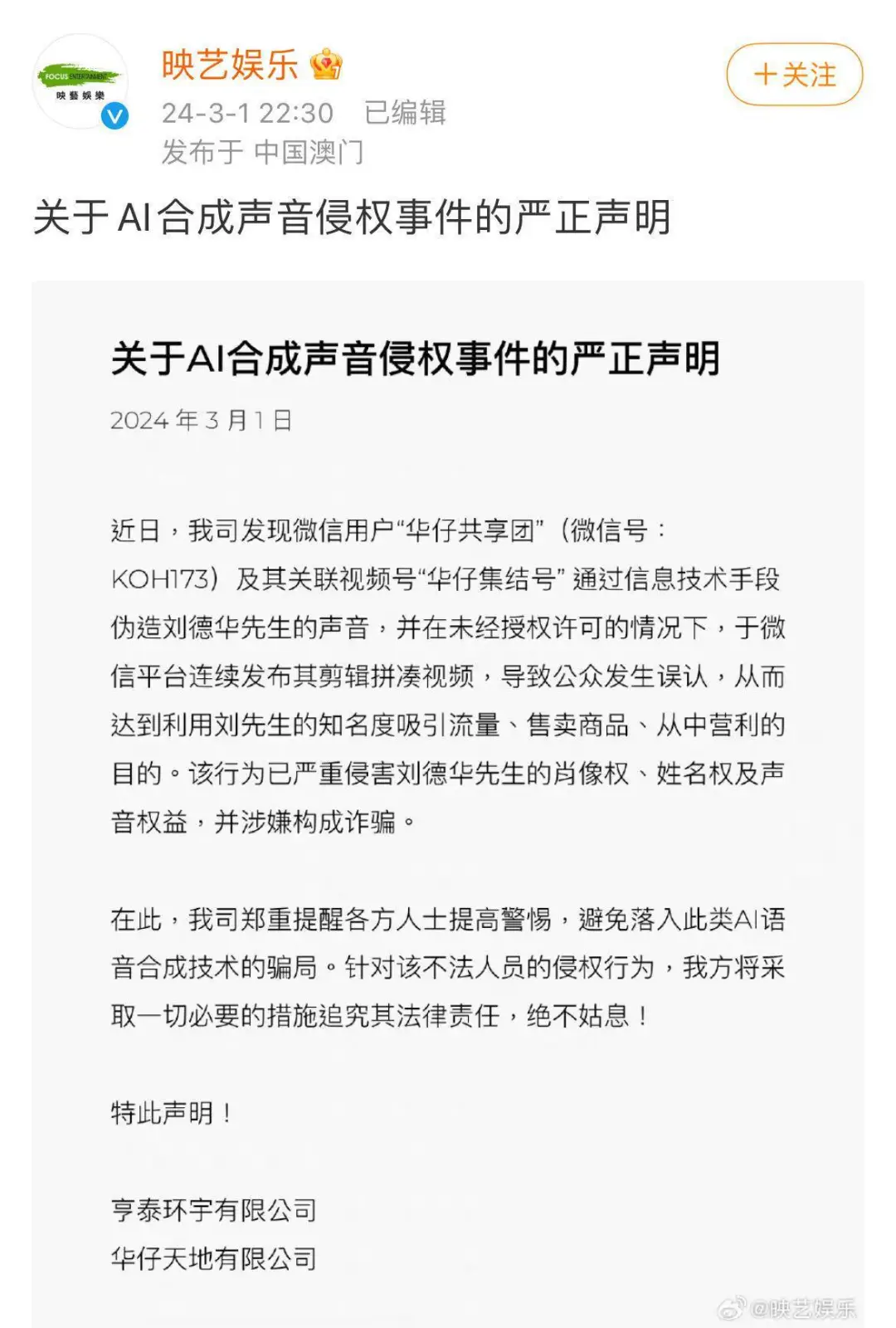

此前就曾有网友曾利用AI制作的刘德华声音,为自己博取流量,刘德华电影公司还紧急发布声明提醒网民,不要落入伪造刘德华声音的AI语音合成技术骗局。

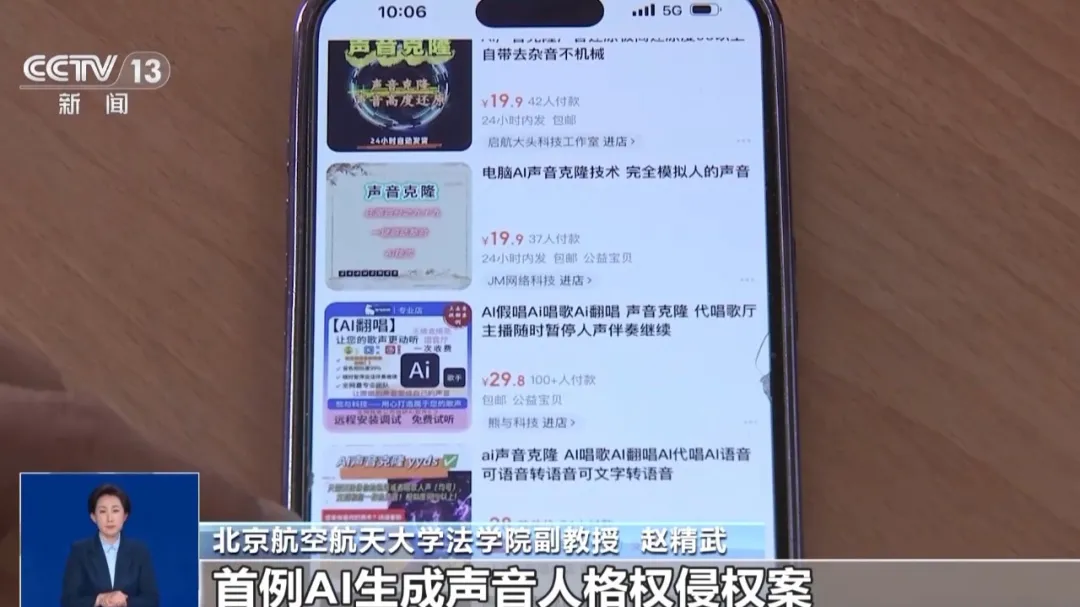

据央视新闻近日调查发现,实现AI深度合成音视频并不算难事,甚至在一些购物平台,AI深度合成技术已经成为众多网店牟利的工具,只需花费几十元,就可定制AI深度合成名人音视频。

网络主播直播教学

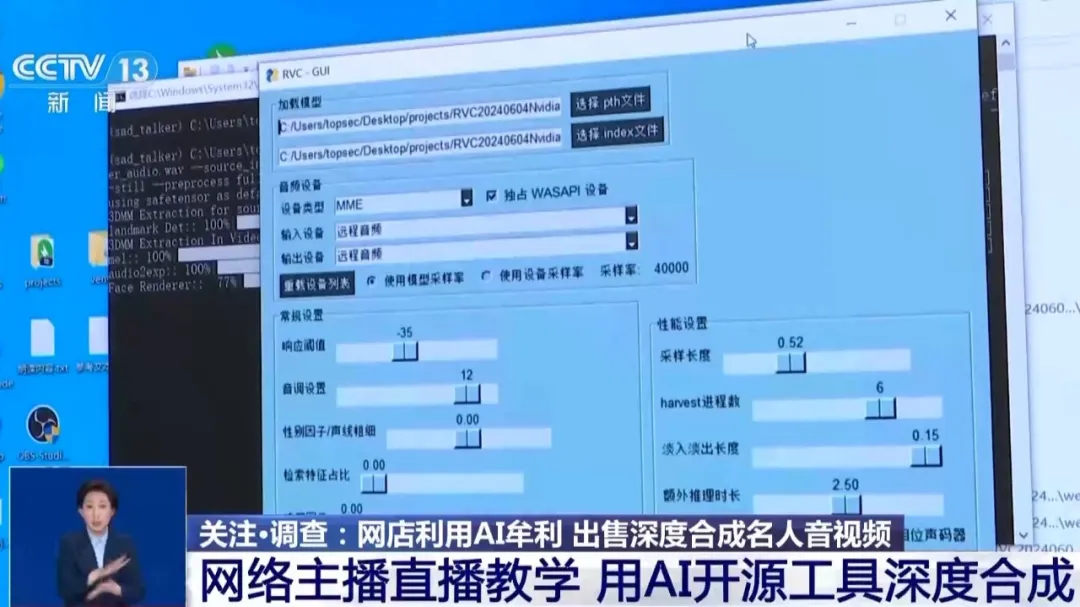

这些AI深度合成的声音和换脸是如何制作出来的?央视新闻记者调查发现,相应的深度合成软件在网络上下载并不算难,而且还有一些网络主播会开直播教网友如何使用。

央视新闻记者在手机应用商城搜索换脸换声,会出现众多工具。不过记者发现换脸工具,设定了固定的场景,且从效果看逼真度不高。那么网店制作的逼真度高的AI深度合成的声音和换脸是如何做到的?

中国网络空间安全协会人工智能安全治理专业委员会专家薛智慧表示,当前有很多开源软件和工具可以实现这种换声换脸的效果,可以供网民自由下载使用。不过不论换声还是换脸软件,不同的场景需要调整相应的参数,步骤较多,属于半专业软件,有一定的技术门槛,所以不被网民熟知。但是记者发现目前在短视频平台有众多主播在教网民使用相关软件。

21世纪经济报道记者此前曾实测了一款个性化定制的文生音模型,198元就可以定制一个角色,千元出头能定制6个角色。该产品页面上,已经看到了杨幂、刘亦菲、丁真、成龙等人的声音,只要像加入购物车一样,把克隆声音添加到角色库里即可。

在使用上,如果是“瞬时克隆”,用户只需要上传5~8秒的声音样本;如果是精度更高的“专业克隆”,需要1分钟~60分钟的训练素材。【详情:刘亦菲、杨幂、成龙等明星声音“瞬间克隆”?业内人士惊了!】

未经授权合成制作他人视频声音属侵权

相关法律法规明确规定,未经授权,不得深度合成制作发布他人信息。网店接单AI深度合成制作名人视频,已经属于侵权行为,并应该承担相应的法律责任。

网店使用AI深度合成技术制作名人的视频,应该承担什么样的法律责任?

北京航空航天大学法学院副教授赵精武表示,在司法实践中,国内已经审结了首例AI生成声音人格权侵权案。在这个案子里,原告作为配音演员,在没有经过授权的情况下,他的声音被AI生成后对外出售。法院在审理中认为,我国的民法典已经在人格权编,将自然人的声音视为一种人格权益,具有人身专属性。所以,法院最终认定被告的行为构成侵权。

不仅是名人,普通人甚至动画形象,如果未经本人或版权方同意,就用AI合成制作其音视频,也可以判断为侵权行为,应当承担法律责任。

现代版“画皮”:AI换脸生成“爱情骗局”

去年10月,香港警方表示捣毁了一个诈骗窝点,诈骗者利用深度伪造技术换脸成年轻女性,诱使受害者投资虚拟货币产品,涉案金额超过3.6亿港元。

联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)曾在一份142页的报告中,发出了严厉警告——东南亚地区的诈骗者正在利用生成式AI和深度伪造技术,来扩大诈骗行动的规模和有效性。 这份报告提供了迄今为止最明确的证据,比如去年亚太地区的深度伪造事件增加了1530%;近半年的监测数据显示,暗网Telegram上面向诈骗团伙的深度伪造产品,增加了600%以上。

杀猪盘的国内社区讨论里,已经有不少人表示自己遇到了主动要求视频的“盘哥”“盘姐”。以前他们只能播放提前录制的视频,无法正常对话,现在嘴形和声音都能匹配。

国投智能首席科学家、福建省电子数据存取证重点实验室主任江汉祥向21世纪经济报道记者分析,杀猪盘用AI视频换脸,的确相对容易,做到真假难辨没有问题。

专家:可以用AI检测AI

随着相关技术的普及,我们该如何防范AI深度合成音视频侵权的问题?

中国网络空间安全协会人工智能安全治理专业委员会专家薛智慧指出,从技术角度来说,可以利用AI技术来对抗跟检测AI。当前也有一些典型的AI技术,能够对这些图片或者音视频进行检测,来判断或者分析这些图片是否后期加工和合成。

南方财经全媒体记者专访了中国网络空间安全协会人工智能安全治理专业委员会委员、天融信科技集团助理总裁张博,张博表示有“三招”识破套路:

第一是提高自身的安全风险意识,“AI换脸”可能跟交易诈骗场景结合出现,所以在涉及提供个人信息、转账汇款等敏感场景时,应保持高度警惕,以防受骗。

第二是在接收到视频通话等视频信息时,要仔细观察对方视频中的光线背景、面部轮廓等细节是否自然,如有必要,可以要求对方进行快速的抬头、低头、左右转头等动作,观察画面是否存在异常,进一步验证视频的真实性。

第三,在面临转账汇款等金融交易时,可通过其他相对可靠的方式,例如亲自打电话等确认对方身份,以确保交易信息无误,避免因轻信虚假信息而遭受损失。

中国计算机学会计算机安全专业委员会委员吕延辉表示,防范AI侵权问题需要从法律、平台和公众等多个层面综合施策。法律层面,要进一步完善相关立法,细化AI克隆技术的法律条款,明确侵权行为的定义和责任,同时加强执法力度。平台层面,要强化相关政策法规的宣贯和执行,做好已有数据的保护,应用技术手段来规避AI克隆侵权问题的发生,同时也要建立健全内容审核和侵权举报机制,及时发现和处理侵权问题。

法律专家也提醒AI深度合成制作和信息发布者,不要存侥幸心理,法律没有灰色地带,切勿因小失大。

赵精武强调,法律并不是禁止使用AI合成技术,而是禁止不合法不合理的使用,尤其是禁止不进行任何显著标识和提示的AI合成信息的发布和传播。

来源| 21财经客户端、央视新闻、21世纪经济报道(肖潇、陈梦璇)