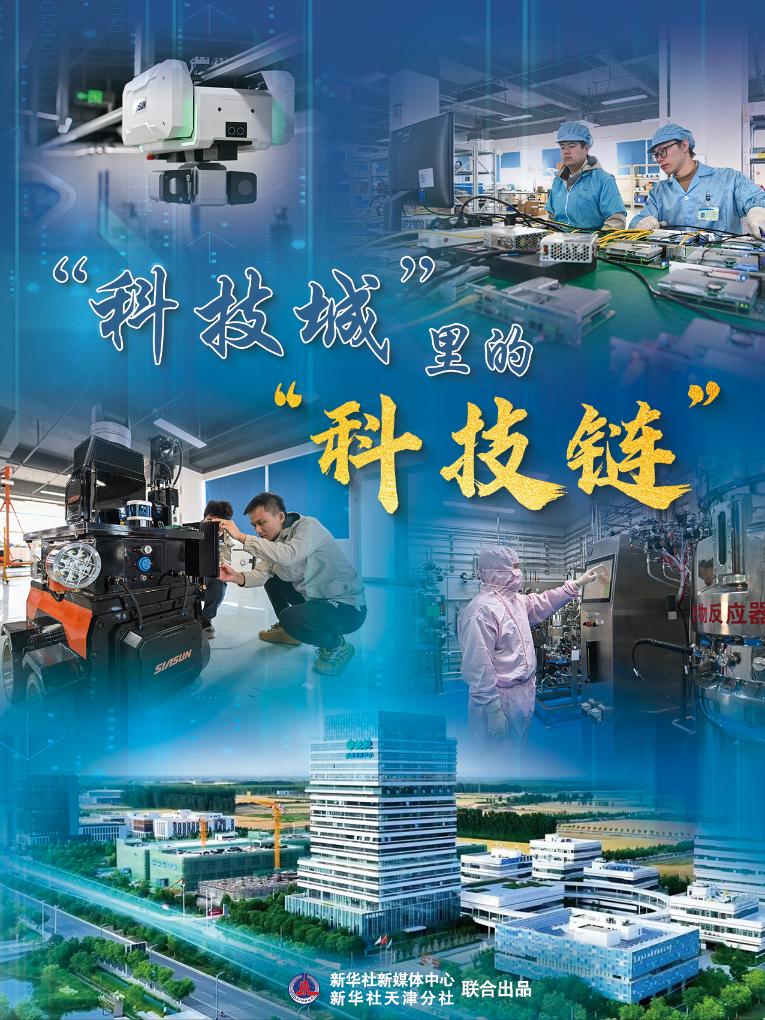

高质量发展·蹲点日记丨科技城里的“科技链”

新华社天津2月25日电(记者尹思源、王宁)天津市宝坻区有一条智能网联公交车线路,车上没有司机,只配备了一名安全员,乘车从宝坻站出发仅需18分钟,就能到达京津中关村科技城。

在京津冀协同发展上升为国家战略11周年之际,记者再次来到这里,看到了这座科技城的“科技链”。

作为疏解北京非首都功能的重要平台,打破“一亩三分地”,共下“一盘棋”,统筹开发运营,是京津中关村科技城的独特之处。京津中关村科技城管委会副主任顾子城介绍,中关村与宝坻区“牵手”合作以来,双方共同成立天津京津中关村科技城发展有限公司,负责园区运营开发。从那时起,中关村和宝坻区就紧紧“链”在一起。

“这条智能网联公交车线路,就是京津联动的生动体现。”这条线路由云控智行科技有限公司负责运营,项目负责人苏森介绍,项目以清华大学在智能汽车领域的技术积累为基础,构建起车、路、云协同运行的“最强大脑”。

一辆无人驾驶汽车停靠在京津中关村科技城协同发展中心前。新华社记者孙凡越摄

记者坐在智能网联公交车内,一路平稳行驶,每到路口红绿灯总会像“长了眼”一样适时切换成绿灯。

苏森指着路边不起眼的“路灯杆”告诉记者,信号灯“耳聪目明”的秘密就藏在这些“路灯杆”里。它们身上既有路牌、信号灯等看得见的信息,又有激光雷达和各类传感器,借助人工智能算法,“看不见的信息”也在不停传输。“我们还接入了智慧站台系统、智能调度系统、约车小程序等,在宝坻区实现了完整的智能网联公交运营生态。”苏森说。

自2024年2月运营至今,这条智能网联公交车线路已完成近2000个发车班次,安全行驶里程数近4万公里。

在宝坻区智能网联公交示范线路运营中心的云控平台大屏幕上,车辆位置信息、区域内的交通状况等一目了然。“依托‘类中关村’生态体系,‘北京研发、宝坻转化’的模式愈加成熟。”苏森指着大屏幕说,“现在我们的研发团队也逐渐成长,我们的研究成果也能在北京和河北的部分地区落地。这条‘科技链’越来越长,‘链’上的成员也越来越多。”

京津冀协同发展重大国家战略实施11年来,三地不断完善协作机制,聚焦重点产业,确定了“六链五群”的产业协同工作重点。近年来,一批大项目好项目先后落地科技城,产业集聚效果初显。以新能源和智能网联汽车产业为例,天津瑞科自动化技术有限公司、卡酷思汽车部件 (天津) 有限公司等多家企业建成投产,链式效应进一步强化。

“这里既有联动京津的区位优势,又有良好的营商环境。企业经过多方比对选择这里,也是看中了这里的产业聚集效应。”天津瑞科自动化技术有限公司副总经理张金国说。

这是2月24日无人机拍摄的京津中关村科技城。(无人机照片)新华社记者孙凡越摄

站在京津中关村科技城管委会高处环望四周,一座座厂房拔地而起,项目建设如火如荼。不仅有新能源和智能网联汽车产业,新一代信息技术、高端装备制造、生物医药等产业也逐渐汇聚成群,一幅京津冀协同发展的新蓝图在这里徐徐展开。

自2017年正式破土动工以来,京津中关村科技城已累计注册市场主体1800余家。2024年,京津中关村科技城税收同比增长13%,固定资产投资同比增长31.8%,规上工业产值同比增长62%。

“未来,我们将坚持‘以人聚产’的理念,继续耕种好京津冀协同发展这份‘试验田’,打造京津协作利益共同体,深化利益共享机制,持续优化营商环境,完善城市配套,以京津中关村科技城的成功实践为中国式现代化建设先行探路。”天津市宝坻区副区长、京津中关村科技城党工委书记王浩说。

统筹:曹建礼、邵香云

记者:尹思源、王宁

海报:方金洋